Le cycle de la marche humaine

Phases et paramètres mesurables associés

Qu’est-ce que la marche ?

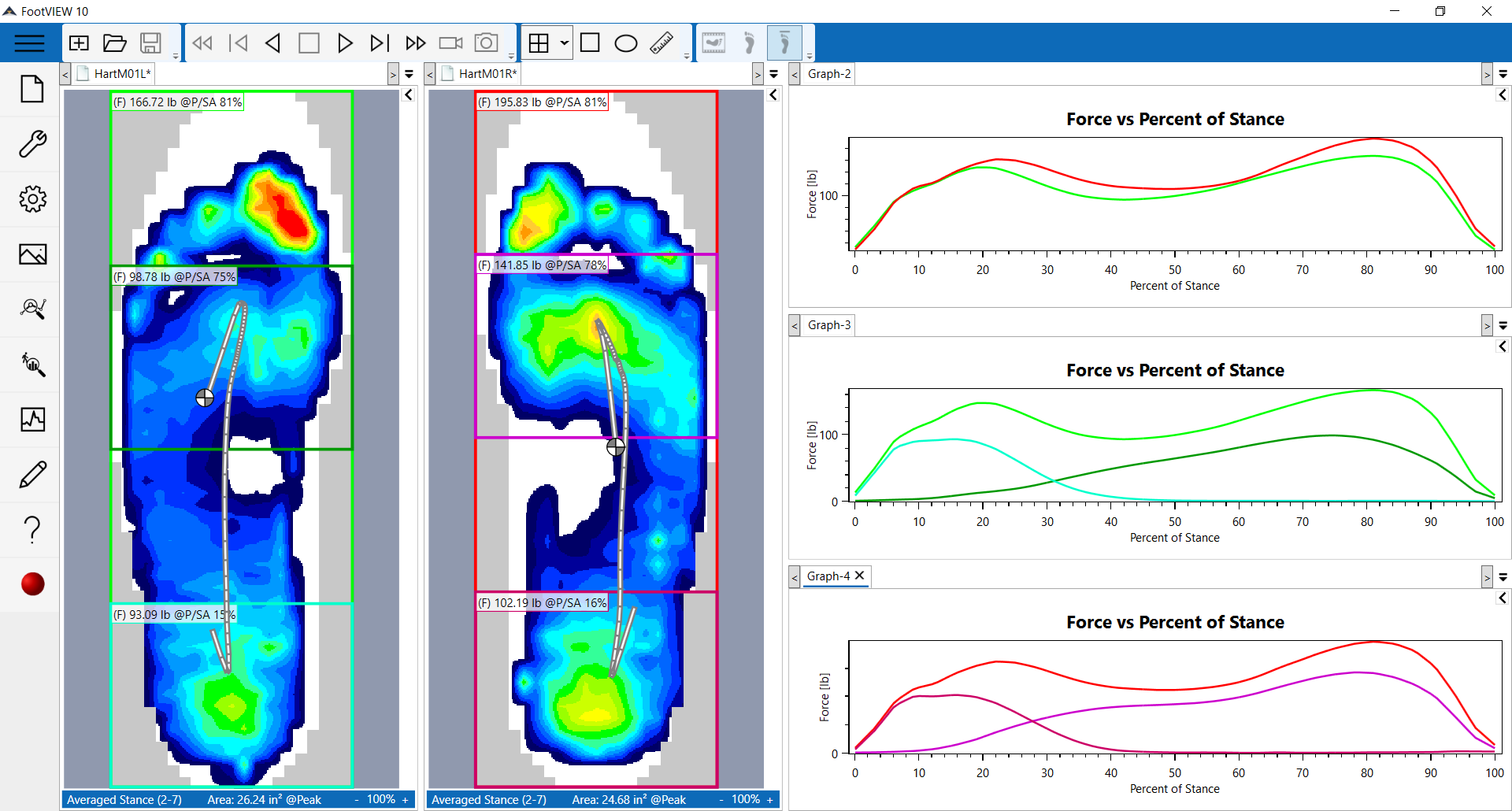

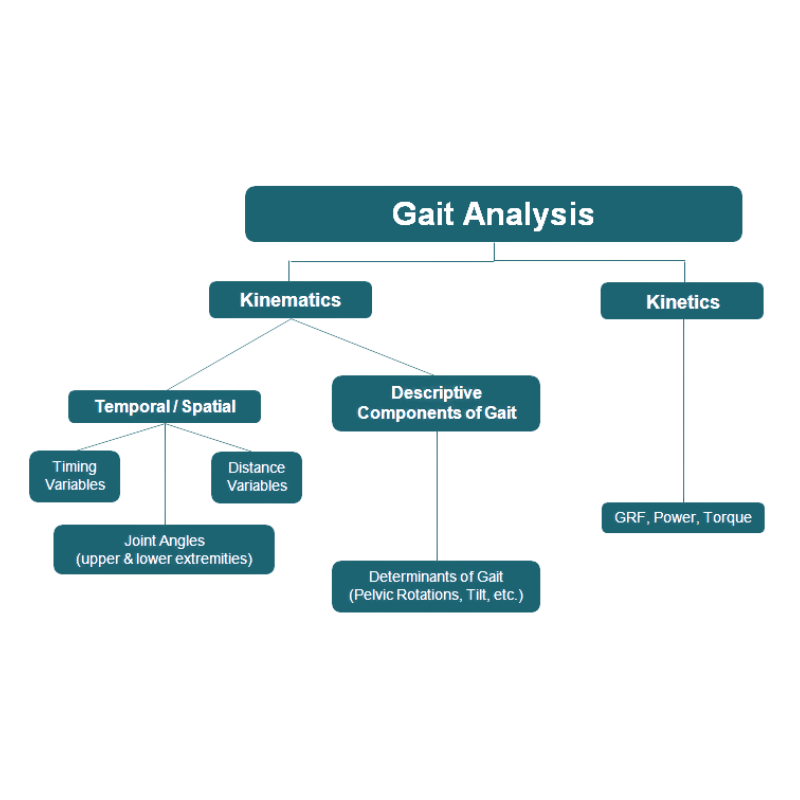

Pour identifier et traiter les troubles de la locomotion, il faut d’abord saisir le mouvement du sujet – qu’il soit patient ou athlète. La marche (ou la course) désigne le déplacement d’un point A vers un point B. Son étude révèle les asymétries propres à chaque mode de déplacement. On l’évalue grâce à des données cinétiques (forces) et cinématiques (temps et espace).

L’examen standard requiert au moins un cycle complet : du premier contact d’un pied au sol, à l’appui du second, jusqu’au retour du premier pied. Plus on analyse de pas, plus on obtient une image fiable du schéma naturel de marche, malgré sa variabilité.

La marche humaine se définit comme une succession rythmée de mouvements alternés des membres inférieurs. Elle permet une progression avant tout du corps avec une consommation d’énergie minimale. Cliniciens et chercheurs s’appuient sur l’analyse biomécanique pour diagnostiquer et traiter les affections, pathologies ou blessures qui altèrent la capacité à marcher ou à courir. Maîtriser le cycle de la marche et ses phases est indispensable pour proposer des prises en charge adaptées à chaque individu.

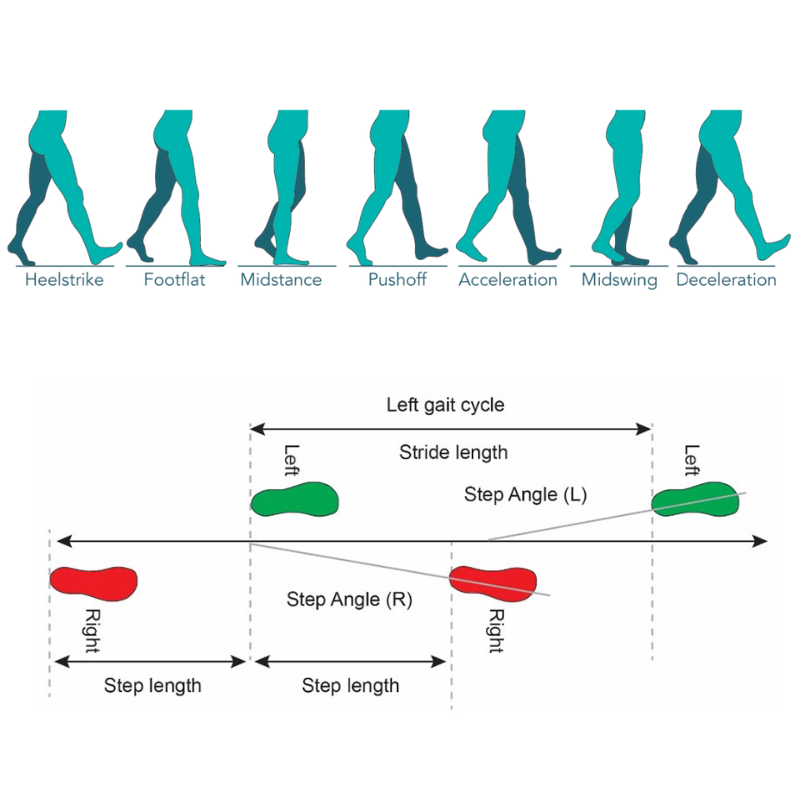

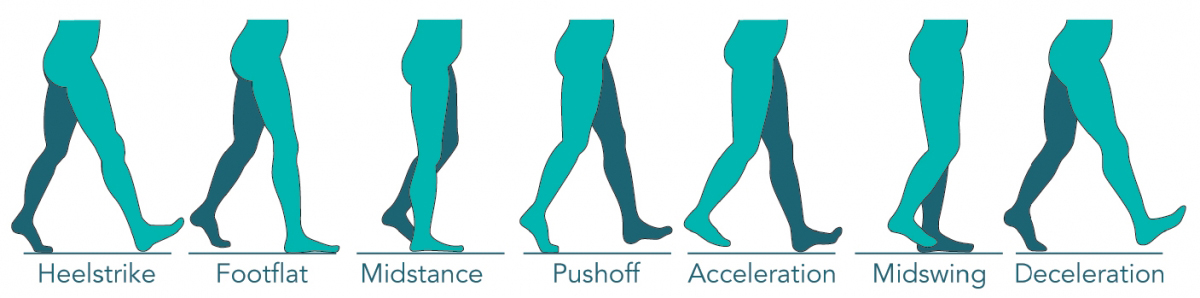

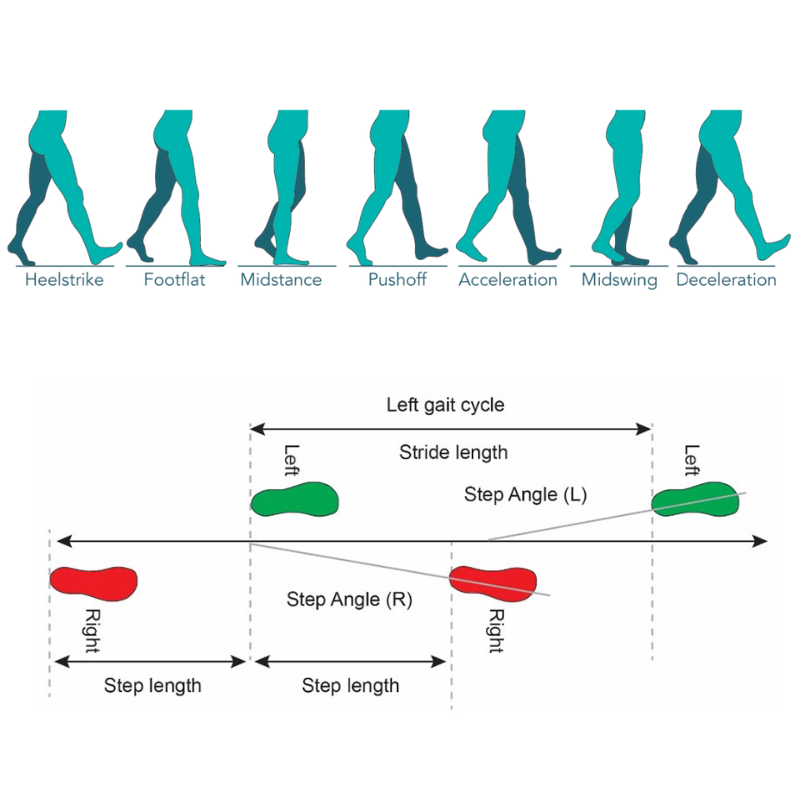

Les différentes phases du cycle de marche

Le cycle de la marche se divise en deux grandes phases : la phase d'appui et la phase d'oscillation.

La phase d'appui débute lorsque le pied entre en contact avec le sol et se termine au moment où il le quitte. Cette étape représente environ 60 % du cycle de marche.

La phase d'oscillation commence dès que le pied quitte le sol et se termine lorsqu'il touche à nouveau le sol. Elle couvre les 40 % restants du cycle.

Au sein de la phase d'appui, on distingue plusieurs sous-phases essentielles : l’appui simple, le double appui initial et le double appui terminal.

L’appui simple, durant lequel un seul pied est en contact avec le sol, correspond aussi à la phase d’oscillation du membre opposé. Elle occupe entre 60 et 72 % de la phase d’appui.

Le double appui initial correspond à la période entre le premier contact du talon et le décollage des orteils du pied opposé, représentant 14 à 20 % de la phase d’appui. Le double appui terminal, quant à lui, s’étend du contact du pied opposé jusqu’au lever des orteils, couvrant également 14 à 20 % de la phase d’appui. Au total, le double appui (initial et terminal) représente 28 à 40 % de la phase d’appui.

C’est principalement pendant la phase d’appui que les troubles de la marche se manifestent, car le pied supporte le poids du corps, ce qui peut aussi perturber la phase d’oscillation. Pour une analyse précise du fonctionnement du pied, la phase d’appui peut être subdivisée en trois sous-phases : la phase de contact (attaque du talon), la phase de transition et la phase propulsive (active et passive). Cette segmentation permet une évaluation détaillée et pertinente, facilitant le choix de solutions adaptées à chaque besoin clinique ou technique.

La phase d’attaque débute au premier contact du talon de la jambe principale et se termine lorsque les orteils de la jambe opposée quittent le sol. Elle constitue 14 à 20 % de la phase d’appui.

La phase de transition, appelée également phase de « réaction au chargement » ou pied à plat, joue un rôle clé dans le transfert du poids du corps vers la jambe porteuse. Cette phase est caractérisée par le passage du premier contact du talon jusqu’à l’appui de la première tête métatarsienne. Elle représente 16 à 22 % de la phase d’appui.

La phase d’appui de transition marque la transformation du membre inférieur, passant d’un rôle d’absorption du choc à celui de maintien de la stabilité. Elle commence au décollement des orteils de la jambe opposée et se termine au décollement du talon de la jambe d’appui. Cette étape couvre 29 à 37 % de la phase d’appui.

La phase finale, appelée phase de propulsion, prépare le corps à avancer efficacement. Durant cette phase, le pied passe en supination, rendant le milieu du pied plus rigide pour agir comme un levier (mécanisme de Windlass), favorisant ainsi la propulsion vers l’avant. Elle s’étend du décollement du talon jusqu’au départ des orteils du sol, représentant 45 à 55 % de la phase d’appui.

La phase propulsive active correspond à l’intervalle entre le décollement du talon et le premier contact de la jambe opposée, couvrant 31 à 35 % de la phase propulsive.

La phase propulsive passive se situe entre le contact du talon de la jambe opposée et le décollement des orteils, et représente 14 à 20 % de la phase propulsive.

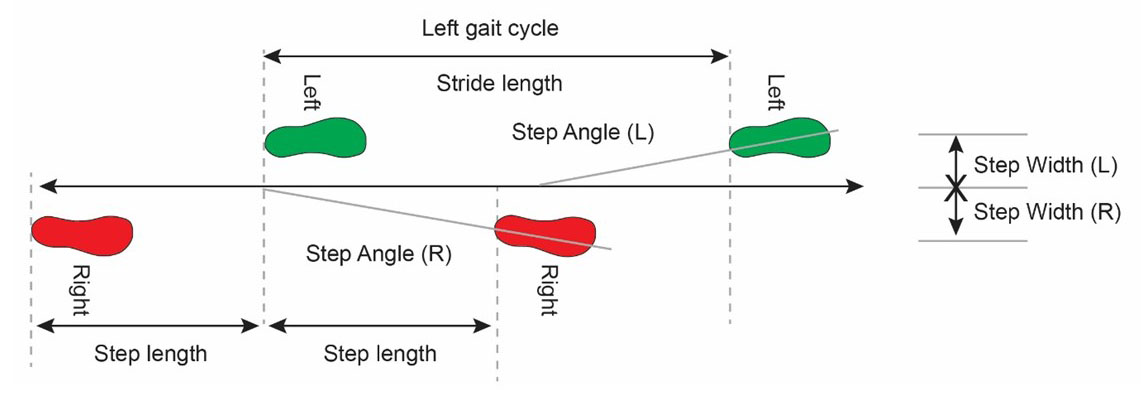

Paramètres spatiaux de la marche

L’analyse spatiale de la marche offre la possibilité de quantifier précisément les asymétries liées à la distance entre les pas ainsi qu’à la longueur des foulées. Cette approche permet d’obtenir des données objectives et fiables, essentielles pour évaluer la régularité du schéma de marche et détecter d’éventuelles anomalies. Parmi les principaux paramètres spatiaux mesurés figurent la longueur des pas, la longueur des foulées, la largeur des pas ainsi que les angles d’orientation des pieds. Ces indicateurs fournissent une vision détaillée de la dynamique de déplacement du patient, facilitant ainsi le diagnostic, le suivi et l’optimisation des protocoles de rééducation ou d’amélioration de la performance motrice. En mesurant avec précision ces paramètres, il devient possible d’adapter les interventions thérapeutiques et d’objectiver les progrès réalisés au fil du temps.

La longueur du pas correspond à la distance mesurée parallèlement à la ligne de progression du corps, entre le point de contact postérieur (talon) de l’empreinte d’un pied et le point de contact postérieur du talon du pied opposé. Cette mesure permet d’analyser avec précision le déplacement alterné des membres inférieurs pendant la marche.

La longueur de foulée, quant à elle, désigne la distance parcourue entre deux contacts successifs du talon du même pied, toujours mesurée parallèlement à la ligne de progression. Cette donnée fournit une indication essentielle sur l’amplitude du mouvement et l’efficacité biomécanique de la marche ou de la course.

La largeur du pas s’évalue en mesurant la distance entre la ligne de progression du pied gauche et celle du pied droit. Cette information est précieuse pour apprécier la stabilité latérale et l’équilibre lors du déplacement.

L’angle du pied représente l’angle formé entre la ligne de progression et l’axe longitudinal du pied. Lorsque le pied est parfaitement aligné avec la ligne de progression, cet angle est nul. Il devient positif si la pointe du pied s’oriente latéralement par rapport à la ligne de progression, et négatif si elle s’oriente vers l’intérieur, ou position médiale. L’analyse de cet angle permet de détecter d’éventuels troubles de la marche ou des compensations posturales.

À partir de ces paramètres, il est possible de calculer de nombreuses autres variables de synchronisation précieuses, telles que la durée du pas, la vitesse de la foulée ou encore le ratio entre la longueur du pas et la longueur de la jambe. Ces indicateurs offrent une vision globale et détaillée du schéma locomoteur du patient, facilitant ainsi le diagnostic, le suivi et l’optimisation des protocoles de rééducation ou d’ergonomie.

Pourquoi l’analyse du cycle de marche est-elle essentielle ?

Confirmer l’efficacité des traitements

Comparer les paramètres de marche avant et après intervention ou chirurgie pour valider objectivement vos protocoles.

Optimiser la performance sportive

Analyser finement les mouvements de l’athlète et élaborer des programmes d’entraînement sur mesure pour maximiser les résultats.

Évaluer l’impact de variables externes

Mesurer l’influence des types de chaussures, des surfaces (naturelles ou synthétiques) et d’autres facteurs sur la dynamique de la marche.

Prévenir les blessures

Détecter précocement les asymétries chez des patients non symptomatiques pour réduire les risques de traumatismes.

Articles de cette catégorie

Le cycle de la marche humaine

Phases et paramètres mesurables associés Qu’est-ce que la marche ? Pour identifier et traiter les tr…

En savoir plus »

Les 3 méthodes d'analyse de la marche

Décomposition des phases et paramètres mesurables associés L’étude de la marche et de la course perm…

En savoir plus »

Strideway révolutionne l’analyse de la marche

Les technologies numériques de cartographie de pression se sont imposées comme des outils incontourn…

En savoir plus »

Analyse dynamique des pressions plantaires : semelles ou plateforme ?

Nos conseils pour sélectionner la meilleure solution pour chaque pratique Considérons les deux systè…

En savoir plus »

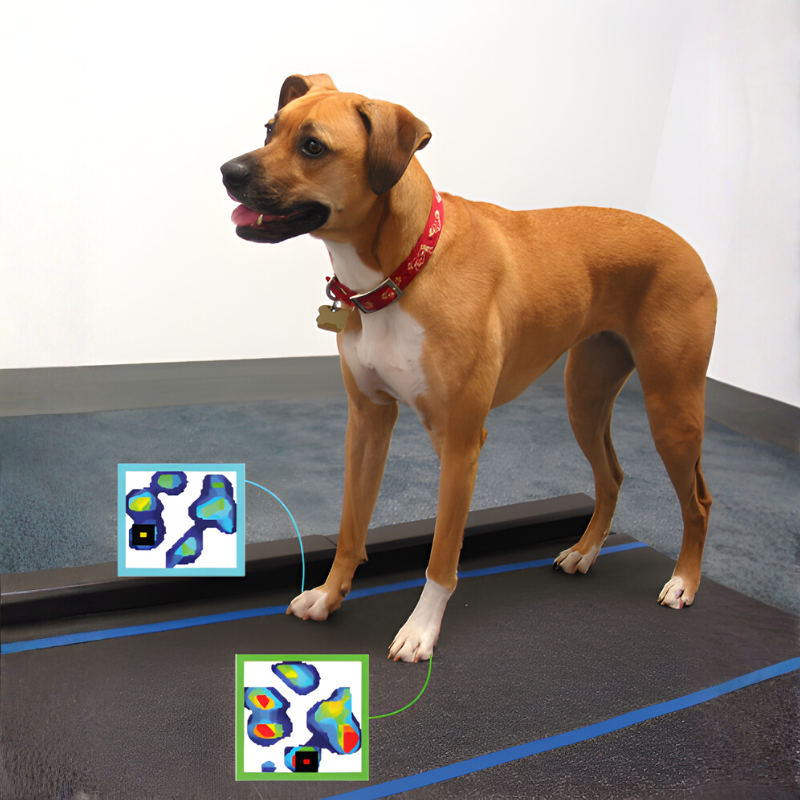

Tapis roulant instrumenté ou piste de mesure de la locomotion animale

Comparatif des deux solutions pour l'analyse biomécanique de la marche des animaux On distingue deux…

En savoir plus »